الظل الذي لم يختفِ

- التفاصيل

- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 30 كانون1/ديسمبر 2025 09:13

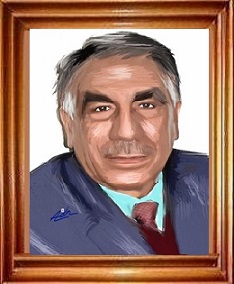

- كتب بواسطة: د.سعد العبيدي

د.سعد العبيدي

الظل الذي لم يختفِ

كانت الطائرة تشقّ طريقها فوق الغيوم، عائدةً من بغداد، عبر إسطنبول في وجهتها إلى مالمو. تنسحب الغيوم من حولها ببطءٍ ثقيل، كأنها تتردّد في وداع رحلة لم تبتعد كثيرًا عن الأرض. جلس حازم قرب النافذة، يتابع ذلك الانسحاب الصامت. شابّ في منتصف العشرينات، ملامحه أقرب إلى المدن الأوربية منها إلى شوارع ديالى، وهدوءٌ غريب لا يشبه مَن عاد حديثًا مِن بلدٍ مثقلٍ بالموت والذاكرة.

التفت إليه الرجل الجالس إلى جانبه، بابتسامةٍ عابرة تحاول كسر الصمت، وسأله:

-زيارة أم عودة؟

لم يحوّل حازم نظره عن النافذة. ظلّ يراقب الغيوم وهي تتباعد، ثم قال بصوتٍ ثابت: عودة، ولن تتكرر.

سكتا قليلًا، ثم قال الرجل: الذي تبدو ملامحه سورية: لا يبدو عليك أنك قادم من بلادٍ تغطّيها غيوم الحرب.

ابتسم ابتسامة خفيفة، وقال: لم أتعمد البحث عن حرب… وجدت نفسي في طريقها.

مرّت دقائق قبل أن يضيف كلامًا كأنه ينزلق منه بلا قصد:

-ولم يكن لي أن أتجاوزها.

نظر إليه الرجل باستغراب، فالتقت عيناهما لحظة. عندها بدأ يتكلم، كمن يخفّف ضغطًا ظلّ محتبسًا طويلًا. وبصوتٍ منخفض قال: قضيت مراهقتي في أوربا. اشتغلت، سهرت، دخلت الحانات… عشت مثل أي شاب هناك، بلا اختلاف يُذكر.

توقف قليلًا، ثم تابع، كأنه يصحّح فكرةً شائعة: لم أفكّر يومًا بالجنّة، ولا بالنار، ولا أفهم معنى الجهاد. كان في داخلي شيء واحد لا يفارقني؛ موت أبي، طريقة إعدامه، بحضور أمي، وما فعلوه بها صيف ستةٍ وثمانين.

تنفّس بعمق، وأضاف: الفكرة لم تكن ذكرى عابرة. كانت تقضّ مضاجعي كل يوم، بالحدة نفسها، والصور نفسها، ومن أوّل يوم وصلت السويد مع عمّي لاجئًا، لم تغادرني. أعمل، أضحك، أسهر، وهي معي، مشهدًا يعيد نفسه في رأسي غصبًا… كصوتٍ مكتوم يطرق خلايا ذاكرتي في كل لحظة صمت.

ذلك الصوت… هو من أعادني بعد الاحتلال إلى ديالى، إلى شهربان، مسقط رأسي. أفتّش عن أصدقاء الطفولة، عن وجوهٍ قديمة تعرف ما جرى ولم تنسه. دلّني بعضهم إلى طرقٍ جانبية، إلى رجالٍ يقيمون بين البساتين قيل عنهم القاعدة، لا يكثرون السؤال، ولا يضيّعون الوقت، وأنا لم أسأل عن أهدافهم، قبلوا انضمامي بينهم دون خطبٍ طويلة. وهناك، فعلت ما عجزوا هم عن فعله في وقتهم.

هزّ الرجل رأسه، وفي نبرته ما يشبه الاعتراض أكثر من التعجّب: هل يُعقل؟

فبدأ حازم يروي القصة ليس دفاعًا عن النفس، بل احتجاجًا متأخرًا باسم أبيه وأمّه فقال: كان والدي شيوعيًا، اعتقله رجال الأمن ذات ليلةٍ، عُذّب بشدة، وظلّ صامتًا كجدارٍ يعرف أن الكلمة تقتل هي الأخرى، فأصر على عدم نطقها، والاعتراف على رفاقه.

في الليلة الأخيرة، حين أفلسوا من الحُجج، ولم يبقَ في جعبتهم سوى القسوة، جاؤوا بأمّي. لم يكن التهديد بالاغتصاب فعلَ ضعف، وإنما استعراضًا فجًّا للسلطة حين تعجز عن كسر الإنسان إلا عبر أقرب ما لديه. لوّحوا بالجريمة كما يُلوَّح بسكين، ليُثبتوا أنهم قادرون على تحطيم ما لا علاقة له بالسياسة، ولا بالأسماء.

لكنه لم يتكلم، فنفّذوا تهديدهم.

في تلك اللحظة شعرت، وكأن أمّي لم تُغتصب وحدها؛ وشعرت بسقوط البلاد من داخلي، وسقوط العدالة، وكل دعاوى الشرف والوطنية. أُعدم أبي ببرودٍ إداري، كأنهم يُنهون معاملة لا حياة فيها، ويغلقون بابًا دون أن يلتفتوا إلى ما تركوه في الخلف. لم تحتمل أمّي العيش في عالمٍ يسمح بهذا ثم يصمت، فاختارت أن تُنهي حياتها في المكان نفسه، احتجاجًا أخيرًا على حياةٍ لم تنصفها.أمّا أنا، فأخذتني يدُ عمّي إلى السويد، صبيًّا يحمل بدل الحقيبة وطنًا مكسورًا، وذاكرةً تُسائل الجميع:

-من فعل، ومن صمت، ومن انتظر ثم لم يأتِ؟

هناك، عشت سنواتي، لكن المشهد لم يتركني. كان يعود بلا استئذان، يتكرّر في عقلي كظلٍّ ملازم، في اليقظة وفي النوم، وحتى في الضحك الذي لا يكتمل. وحين سقط النظام، انتظرت رفيقًا قديمًا يطرق بابنا، كلمةً تُخفّف عنا، يدًا تقول، لم ننسَ. لكن أحدًا لم يأتِ، وبقي الظلّ… أثقل وأقرب، عندها قررت إتمام الأمر على عاتقي. ومن تلك البساتين والأنفاق والحفر بدأت أتعقّب الوجوه العالقة في ذاكرتي، ثمانية عشر انهيتهم، ومع اخرهم، توجهت صوب المقر الخاص بالحزب، دخلته بسلاحي، وقفت أمام الموجودين، بدأت كلامي بسؤال: تعرفون أبي؟

تنهدت ثم أكملت: كنت انتظركم… ولما لم تبادروا فعلتها بنفسي، وحال إكمال هذه الجملة تركتهم يلتفتون الى بعضهم البعض.

سأله الرجل بصوتٍ مكسور: وهل تحسّ، بالراحة بعد كل ما فعلت؟

أدار حازم وجهه، وقال ببرودٍ خالٍ من أي انتصار: لا راحة... ما فعلته لم يُعيد أحدًا، ولم يُنقذني. فقط أغلق مشهدًا… وفتح غيره.

هبطت الطائرة، وعاد حازم إلى مدينةٍ نظيفة، باردة، وآمنة. ما تركه خلفه لم يبقَ هناك؛ حمله معه. أدرك متأخرًا، أن الانتقام لا يُنهي الألم، بل يعلّمه كيف يبدّل شكله، وأن الأخطاء التي لا تُحاسَب لا تموت، بل تُنجب دمًا جديدًا، واسمًا آخر في سلسلةٍ لا تنتهي.

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

632 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- وادي النيل موجز تاريخ مصر القديمة

- كتاب أكاديمي جديد من تأليف البروفيسور الجزائري عبد الحميد بورايو.

- سوق هرج في بغداد يلمع بالأحجار الكريمة وعين الزبون تحسم الجدل وتستبعد الصناعي

- معلومات جديدة .. أمريكا استخدمت الذكاء الاصطناعي في اعتقال مادورو

- سوريا .. قاتلة هدى شعراوي تكشف سببب ارتكابها جريمتها

- صراع حزبي على "الوقود" يعطل إقلاع الطائرات من مطار عراقي

- "الاتفاق صعب للغاية".. رسالة أميركية جديدة لطهران

- جيش محمد العاكول وجيش محمد الصبار-١

تابعونا على الفيس بوك