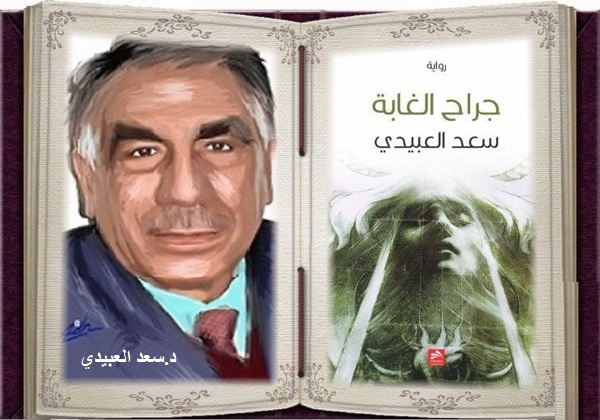

جراح الغابة - الجزء الثامن

- التفاصيل

- المجموعة: ثقافة وأدب

- تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 01 آب/أغسطس 2022 13:45

جراح الغابة: الجزء الثامن/ د.سعد العبيدي

الجلوس على أرض يغطيها العشب بعد عناء المشي الطويل، في الغالب مريح، ومشاركة جيلين مختلفين للماضي القريب هو أيضا مريح، يُقَصِرُ المسافة النفسية بينهما، ويخلق أجواء ملائمة لاستمرار الجلوس، والبوح بما هو مكبوت، لكن سامر وقبل التوجه لتعديل وضعيته عاود السؤال عن الأصل، وأسباب الوجود في مكان بعيد شبه معزول، وفيما إذا كان القدر هو الآخر قد تدخل سلباً مثلما فعل في حالته، أم إن الأمر مخطط له ومدروس مسبقاً؟

الاجابة مبهمة، لم تكن سلبية مثيرة للإحباط، عندما ترتبط في عجلة القدر، الذي يظنه عاملاً يقذف ضحاياه خارج المألوف، ولم تكن إيجابية منعشة للآمال، عند وصلها بتطلعات السياحة، أو الاستكشاف.... رمادية، تم التعود عليها من أيام بغداد التي بلغت في السنة الرابعة للتغيير حداً لا يستطيع إنسانها الكشف عن هويته الأصلية، فيلجأ إلى جعلها رمادية من اثنتين، الاسم في أحدهما علي وفي الأخرى عمر، واكتسب من شدة الخوف، خبرة التعرف على أصول الجهة التي تطلبها، مليشيات شيعية كانت، أم سنية أو قطعات عسكرية حكومية، تكمن قريباً منها قوات أمريكية، إذ أن الجميع يرتدون البدلة العسكرية الرسمية، ويركبون السيارات العسكرية الأمريكية.... رمادية هي الأسلم.

راح يكلم نفسه: أنك الموجود أمامه من جيل أبيه، عراقي، ترك الاقامة في لندن العاصمة المزدحمة بعد الخروج من المستشفى بأيام، وقد استنتج أنك مثله هارب، حال سماعك تتكلم عن مغادرة البيت الذي كنت تسكنه وسط لندن، وصاحبه العراقي الذي اشتراه في ثمانينات القرن الماضي، من سيدة مسنة بسعر منخفض اثناء أزمة عقار خانقة، وقد حوره على الطريقة العراقية، إحدى عشرة شقة متطابقة كعلب الكارتون، ليسكن فيه عراقيون غالبيتهم هاربون، بشروط ميسرة، وخدمات شبه معدومة، يقارنون في لقياهم بالحديقة الخلفية، أو عند الباب الخارجية، حال خدمات صاحبهم العراقي في هذا البيت، بما يقدمه سياسيو بغداد في عصر الديمقراطية، وسرعان ما يتفقون على غير عادتهم، إنه مرض العجز عن تقديم الخدمات أصيب به العراقيون، ينتقل وإياهم عن طريق العدوى أينما يكونون، واستمر في مناجاة الذات قائلاً: تأكد أنك تشاركه الصور، والمشاعر، وبعض الأحاسيس، عندما تكلمت بحسرة عن الصخب الذي لا ينتهي في هذا البيت العراقي، وشاغلي العلب الذين لا يتقيدون بتحديدات الضوضاء، وبالوقت الذي يفرضه القانون المحلي، مثلما يفعل البريطانيون الأصليون، والمقيمون من غير الأصول العربية، وكأنهم لم يغادروا العراق فکریاً.

وعن الأزواج الملتزمين شرعياً، بتهامسهم بعد خفوت أصوات أطفالهم التي لا تسمع بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، حتى أصبح همسهم وصلاتهم، وغزلهم، وباقي الحركات غير الشرعية تنتقل إلى العلب الأخرى في الجهات الأربع عبر جدران الفصل الخشبية.

وعن النهار الذي يستمر خلاله العزاب في نومهم حتى حلول ساعات العصر، وأحياناً حتى مجيء الليل من جديد، لأنهم لا يعملون، ولا حاجة لهم إلى العمل، فالدولة تتكفل عيشهم وسكنهم بدعوى العجز والمرض، وهم في أعلى مراحل الشباب، يزعجهم رنين الهواتف النقالة التي لا تسكت، وزعيق الأطفال المحشورين في العلب البلهاء، وشتم الآباء حتى حلول منتصف الليل، لتبدأ دورة حياة مختلفة تماماً يكون فيها البعض فحولاً، والبعض الآخر مستمتعاً بإثارة التنصت على فحيح الفحول.

وعن النقاشات التي لا تتوقف في هذا البيت العراقي المزروع وسط لندن، والاختلافات التي تحصل حينها، سحر أسود يسحب كل الأطراف، لأن يختلفوا كل مرة حول الولاية في الحكم الإسلامي، وأحقية الخلافة قبل ١٤٠٠ عام، وحكم المراجع الدينية في الصوم أيام الصيف الطويلة، وكيفية الالتزام بتناول اللحم الحلال، وتحديد الأهداف غير المعلنة للتدخل الأجنبي في المنطقة والعراق، ومن يقف متخفياً وراء الربيع العربي، وحدود الوضوء، وبداية الأعياد، ومن تسبب في تدمير العراق.

صدام حسين، أم الذين أعقبوه مباشرة؟.

وأمور أخرى يبدأ الاختلاف في جوانبها يكبر في كل جلسة نقاش تستهوي الجميع، وإن توقفوا قليلاً في الباب لأخذ البريد القادم قبل الظهر، حتى أصبح زادهم الوحيد في اجتماعاتهم السياسية الاستعراضية، وتجمعاتهم العائلية الروتينية، وجلسات الترويح لتدخين الأرگيلة شبه

الدائمية... نقاش عقيم، نهايته مطمئنة، بخاتمة تقليدية يدعي فيها الجميع دونما استثناء، أنهم ليسوا طائفيين.

نعم إنكما تتشاركان في العديد من الأشياء، أكثرها وضوحاً، ذلك الذي يتعلق بالمواقف من الدم المسفوح، والحرائق المشتعلة، وسبي الحرائر، والخصومات المنفعلة، ومعالم المقابر الجماعية التي تحوم أرواح الأمهات فوق صراخ المحشورين داخلها ظلماً، والتاريخ الطويل للخلافات والسجالات، وعبادة الأصنام التي تصنع الطغاة من الحكام، وتعظيم من يستغل الدين لتجسيد هيئته صنماً، بألقاب يقترب نطق أحرفها من عبادة الأصنام، والرقص على مسرحه الخاص، وأتباعه في الجانب الثاني غير المرئي من المسرح، يُعَلِمُونَ بعض الراقصين المتبرعين، كيف يدفنون ضحاياهم، وكيف يشاركون بإعدامهم، ويمزقون أشلاءهم، وكيف يمنعون قراءة الفاتحة على أرواحهم، خانوا حضرة مولاهم صنماً، أكبر كل الأصنام.

الإجابة رمادية هي أم بيضاء كانت واضحة فيها الأسباب التي أقنعته، انك الراقد على العشب قد تركت لندن مؤقتاً، وقصدت قرية الآميش القريبة، لترتيب الأفكار، والترويح عن النفس من خلال المشي أغلب أيام الأسبوع، ودفعته وهو الشخص القلق، الشكاك إلى الاسترخاء، والتنفس عميقاً، وبث الزفير بحرقة يحس المقابل لسعة حرارتها، فتدفعه إلى التمدد على العشب ليستريح.

أي صدفة هذه التي جمعت شخصين عراقيين؟ أحدهما تجاوز الخامسة والستين، قصد هذه المنطقة النائية بعد خروجه من المستشفى قبل أيام ليعيد إلى القلب شيئاً من صحته، والمقابل شاب في مقتبل العمر لم يتجاوز الخامسة والعشرين، قصدها، أو بالحقيقة تاه فيها لا يعرف مقاصده من المجيء، ولا يفكر بحاضره والمستقبل، مشغول فقط بوهم الانتقام.

كان القلق في داخله لم ينته، عدل من وضع جسمه المستريح على العشب، ليتكئ على بقايا جذع شجرة صنوبر، هرمت فسقطت في القريب، ساقاه ممددتان إلى الأمام تتحركان من دون سيطرة، وضع إلى جانبه حقيبة من القماش الأسود كان يحملها على ظهره، فيها احتياجاته لمواصلة السير والتجوال، أخرج قنينة ماء، قضى على ما تبقى فيها برشفة واحدة. رماها بين الأحراش مثلما يفعل شباب بغداد مع زجاجات البيرة بعد احتسائها خارج البارات أيام زمان. التقط أنفاسه ثانية، واستفسر مرة أخرى عن سر الوجود هنا والآن، و كأنه غير مقتنع بالإجابة الاولى، أو إنه مصاب بداء النسيان، فكانت الإجابة:

لم يكن في الأمر سراً، ولا دوافع مخفية، إنه بسيط، وأبسط مما يمكن تصوره، في حقيقته مشروع نقاهة من مرض في القلب جاء فجأة من كثر الهموم، نصح الأطباء المختصين به إثر اكتشافهم تلفاً في إحدى عضلاته الفاعلة، فجاء اقتراح السكن في القرية، والمشي في هذه الغابة من أندرو، ابنها الذي كان سريره في الجانب القريب بالمستشفى المذكور، اقتراحاً كان مناسباً لتنفيذ المطلوب، لأن المشي فيها ممتع لمن يصاب باجترار الأفكار، وهي تبدو له ممتدة، واسعة، مترامية الأطراف تساعد على الاسترسال، وإن كانت في الواقع مجرد واحدة من آلاف تفوقها سعة في بلد يتفاخر أهله بوصفه واحة ضباب خضراء، ومهد للأجناس المتعددة، ومنبع التسامح المعهود، وكثرة الحسناوات.

جميلةٌ تساعد بطبيعتها الخلابة على استعادة المدفون من تلك الأفكار، يزيدها جمالاً استعراض السناجب قدرتها على تسلق أشجارها، والاختفاء بين الأحراش، وما تفعله أرانب يغلب على لونها البياض الناصع مثل الثلج المتساقط قبل الربيع.

منعشة تيارات هوائها البارد بلا غبار، ورطوبتها التي تتسرب داخل الأحذية والملابس دونما استئذان، وكذلك زكية رائحة ترابها، وعفن اللحاء المتآكل، وما تبقى من الأوراق.

مطمئن سكونها بقليل من الوحشة التي يكسرها صفير الرياح المارة بجذوع الأشجار، وطقطقة الأقدام في وقعها على الأوراق، وبطبطة الأوز في عودته من الهجرة أسرابا، وهو يحلق قريباً من قمم الأشجار، وطنين الحشرات.

وهي كذلك مدهشة بأشجار الصنوبر التي أنبتتها الطبيعة في صفوف متوازية، وكأنها من فعل فلاح حکیم، عندما يتم النظر إليها من أي مكان، يتصورها الناظر لوحة جميلة رسمها فنان قدير، وهي بالتالي المكان المناسب فعلاً للمشي سعياً لترتيب الأفكار التي تخرج مبعثرة من الأعماق، تتنطط على سطح الذاكرة، المليء بتناقضات تتدافع فيما بينها، من أجل الخروج بصيغ متعددة، يعزز تدافعها المتواصل بهذه الطريقة الاستعراضية وسع الغابة، ونهارها الطويل، لاسيما في الصيف وفي مثل هذه الأيام التي يحلو فيها المشي لعموم الناس المقيمين والمهاجرين، وكذلك التجوال مثلما يفعل السكنة الأصليون، للتخلص من اكتئاب موسمي عادة ما يلازمهم في الشتاء، وليأخذوا جرعة فيتامين (د) الذي يتناقص في أجسامهم بسبب قلة الشمس، وطول البقاء داخل البيوت، وإن كانت شمسهم هنا كما ينوه عنها بخيلة في ظهورها صيفاً، رحومة في حرارتها التي لا تلسع مثل شمس العراق، وليتمتعوا بالخضرة والهواء العليل، وبسماع خرير المياه الآتي من ذوبان الثلوج، كعزف من کمان على يد موسيقار حزين....غابة وكأنها خُلقت للمشي وإزاحة هموم السنين، وترتيب الأفكار، وإن كانت موحشة في بعض الأحيان.

يعود الصمت من جديد بعد لحظات التواد، ومقدمات الاطمئنان، صمت عن الكلام فقط، من دون التوقف عن التفكير الذي استمر جارياً كشريط سينمائي عند الطرفين، تؤكده لغة الجسد وهمس العيون وحركات الرموش، وبعض التعابير الآتية من الوجوه، تَبيّنَ من تبادل الحديث لاحقاً أنه يتعلق ببغداد التي رمت أحدهما وحيداً غارقاً في فكر تسلطي عن الانتقام من قاتل عائلته بسيف خُطَتْ على نصله عبارات الجهاد، مهموماً بعجزه عن تحويل الفكرة إلى فعل مقبول، تائهاً في دنيا غريبة، وأرض بعيدة، عاجزاً عن رسم خطواته المستقبلية في تسديد ما بذمته من ديّنٍ خاص بالانتقام، مستسلماً للأوهام والشكوك حد الانفصال عن الواقع الذي يعيشه، ورمت بك مريضاً يائساً من تحقيق أحلام العودة إلى العراق وإلى أيام زمان، ومن بزوغ الفجر الجديد، وكثرة التساؤل عن الدوافع الفعلية لترك بغداد، وكيفية البدء من جديد في هذا العمر المتقدم؟

متشائماً مرة، تحس ألا فائدة من الكتابة، ومن بذل الجهد في مجالها، لأن جيل القراء قد غادر بغداد مکسوراً، وسوف لن يعود إليها مجبولاً بالقراءة کما کان، بعد أن خسر كل كتبه، وما يملك من مال، ولا أمل في البدء من جديد، والافلاس قد فعل فعلته، والوهن قد أخذ من النفس مأخذا ليصيبها بالإحباط والرغبة بالانعزال.

من يعاود القراءة يا ترى، وهو محبط معزول؟

متفائلاً مرة أخرى، تحس في مقابل ذلك الإحساس الحزين، أن بغداد التي تهدمت أكثر من مرة، قد أعيد بناؤها أحسن مما كانت ألف مرة.

وكتبها التي حُرقت، ورميت في دجلة أكثر من مرة، قد أعيد وضع مثيلاتها على رفوف المكتبات مئات الأضعاف.

وكتّابها، وقراؤها الذين يهاجرون هاربين من ويلاتها، وحيف الحكام الجائرين، يعودون إليها حتماً لينقذوها من الموت الزؤام، لأنهم لا يقبلون موتاً لها مرتبطاً بموتهم، ولا يستطيعون التنفس بهواء غير هوائها المشبع بغبار الصحراء، ونسيم دجلة العليل أواخر الليل.

الأمر واضح إذن، لا داعي إلى اليأس والإحباط، خوض التجربة من جديد وارد، وفي الحياة الطويلة التي خبرتها، تجارب كثيرة لبدايات جديدة تكررت مرات عديدة.

مرة مع الشؤم الذي حل على البلاد نتيجة حرب الخليج الثانية عام ١٩٩١، يوم أجبرتَ على ترك المهنة التي عايشتها راضياً ربع قرن من الزمان، بسبب كتابة تقرير من العميد عبد المنعم الشيخلي، الرفيق الحزبي في التنظيم نفسه، وجربتها مرة أخرى، أستاذا لمادة علم النفس في الجامعة المستنصرية، لتبدأ بتجربتها من جديد في جامعة الفاتح بليبيا، الجماهيرية التي أسقطتها مشاعر العظمة الموهومة، وتوجهات الاستهانة بقدرات إنسانها البسيط في نشأته وتطلعاته وسكنه المجاور للصحراء، ومن بعدها تجربة من نوع آخر تتعلق بالتفرغ للعمل السياسي المعارض للنظام الحاكم في بغداد، الساعي إلى التغيير، بالتأسيس على مساعدة غير مشروطة.... لا توجد شروط في مثل هكذا أعمال، لأن المسافة النفسية بين السياسيين المقيمين في الخارج، وبين الغير، دول وحكومات، بعيدة جداً لا تتحمل الرفض والاحتجاج، ولا وضع الشروط. الفرصة المتاحة في الأفق موجودة حصراً في القبول، والإفادة من هامش التحرك المسموح جهد الإمكان، لتحقيق ما يمكن تحقيقه من الأهداف في التغيير، وإسقاط النظام، ولا توجد حسابات لما بعد السقوط، المهم التخلص من الضغوط، وآخر التجارب، تلك العودة إلى الوظيفة الحكومية المدنية بعد سقوط بغداد، واحتلالها عام ٢٠٠٣ من أجل العيش، والمشاركة في إعادة البناء، بداية هي الأخرى من نوع خاص، امتدت ثلاث سنوات في ظروف التوتر والاقتتال، تلاها ترك العمل من جديد بطريقة تقترب من تلك التي حدثت عام ١٩٩١ مع فارق بسيط، كان في الأولى شكاً في الولاء للنظام الحاكم، وحزبه الواحد، على يد الرفاق الحزبيين وكتابة تقرير، وكان هذه المرة توجساً من الانتماء السابق لحزب البعث الغائب، على يد الزملاء السياسيين، السائرين بنفس الطريق دون الحاجة لكتابة تقرير.... تناقض لا يمكن فهمه إلا في إطار التزاحم على المصالح، وتوجهات الازاحة والتسقيط، التي أضحت سمة من سمات إنسان عصر الديمقراطية والتغيير.

الواضح والأكيد، إنها مجموعة بدايات، ومحاولات تجريب، ميزت حياة مليئة بالأحداث.

لماذا لا تحسب أغلبها نجاحاً إلى التكيف اللازم لظروف العيش الصعبة؟

ولماذا، لا تترك الباقي لحسابات التشتت، والإخفاق؟

ما دام الأمر كذلك، لماذا الاستغراب؟.

لماذا سؤال النفس هذا، أو حتى الاستجواب؟

الأهم منهما معاً، هل في الجعبة بديل ينهي الأمر الواقع من دون ألم أو عذاب؟

*********

للراغبين الأطلاع على الجزء السابق:

https://www.algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/thaqafawaadab/54233-2022-06-08-10-16-58.html

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

حكاية صورة

تراث وتاريخ

شخصيات في الذاكرة العراقية

أدب الرحلات

زمن الماضي الجميل

فى ربوع العراق

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

876 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- لماذا لم يتم تفكيك إيران رغم الاضطرابات؟

- فيديو / أغرب الأسواق على الحدود الصينية الأفغانية ..

- جديد الدكتور ضرغام الدباغ / القوات الخاصة : تاريخ وتاكتيك من اعمالي صدر عن دار ضفاف

- ثمن الثقة

- التفكك الأسري ظاهرة تؤرق العراقيين!

- كلام من ذهب عيار ٢٤ قيراط - ١٦٠

- الكورد… وطنٌ يولد في القلوب قبل الخرائط

- صورة لصدام حسين أمام ترامب تشغل العراقيين .. ما القصة؟

تابعونا على الفيس بوك