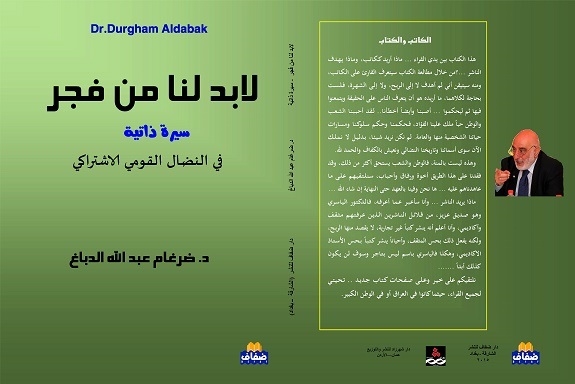

لابد لنا من فجر سيرة ذاتية في النضال القومي الاشتراكي / ح٤

- التفاصيل

- المجموعة: ثقافة وأدب

- تم إنشاءه بتاريخ الثلاثاء, 12 آذار/مارس 2019 12:16

لابد لنا من فجر سيرة ذاتية في النضال القومي الاشتراكي / ح٤

ثالثاً

مرحلة تحولات 1970 / 1968

هل كانت حركة السابع عشر من تموز ضرورة تاريخية ..؟

لسنة خلت قبل حركة تموز، كان من يعيش في بغداد من السياسيين، ممن يشعرون بنبض بغداد في قلوبهم، وممن يستشعرون نكهة الحياة السياسية يدركون، أن ثمة شيء سيحدث في بغداد. لم يكن نظام الرئيس عبد الرحمن عارف راغباً في الحكم بالقبضة الحديدية، فعاشت الحركة الوطنية والثقافية والفكرية بصفة عامة أزهى مراحلها، وفيما بعد حدثني من أثق به أنه كان مرة حاضراً لدى الرئيس عبد الرحمن عارف، فاتصلت به أحدى الجهات الأمنية طلباً للموافقة على اقتحام أحدى كليات جامعة بغداد، فكان رده حازماً قاطعاً بالنفي.

كان بوسع رئيس الجمهورية الفريق عبد الرحمن محمد عارف أن يكون حازماً بإصدار الأوامر ويغمس يديه بالدم، وهو الضابط الكفء، المقاتل في حرب فلسطين الأولى، آمر كتيبة الاستطلاع المدرع الوحيدة في الجيش العراقي (في العهد الملكي)، عضو قيادة الضباط الأحرار، قائد الفرقة، رئيس أركان الجيش، المشهود له بالشجاعة والأقدام، والذي أعتاد طيلة عمره على إصدار الأوامر لتنفذ، ولكن الرجل لم يكن يريد أن يلوث يديه، لا بالدماء ولا بغير الدماء، وأرتضى أن يقال عن عهده ضعيف وهو القوي، ولا أن يقال عنه عهد ظلم ودماء، وعاش بين شعبه دون خوف ولا وجل، إنه رجل يستحق أن يقال عنه كل خير، كان يريد خدمة البلاد والشعب، وفعل ذلك طيلة عمره رحمه الله، عاش بشرف ومات بشرف، نضيف اليد والسيرة.

تقدمت بطلب أجازة اعتيادية أقضيها خارج العراق، وذهبت لمراجعة دوائر السفر، واستطعت الحصول على جواز سفر، خلال خمسة عشر دقيقة فقط، صحيح أن لدي معارف كثر، ولكن بالمقابل أضبارتي لا تسر الناظر .. ! وبتقديري الشخصي أن البلاد كانت ستتجه إلى الانفراج و الأمان والرخاء، وكان الدينار العراقي يعادل جنيهان إسترليني، ومبلغ مئة دينار عراقي، الذي لم يكن يعني في العراق شيئاً كثيراً، لكنه كان يعد مبلغاً كبيراً في كافة الدول المجاورة، بل ربما مبلغ طائل في بعضها !!

كنا ندرك أن شيئاً سيحصل، فالحياة السياسية كانت بادية النشاط، بل كنا نرجح أن تقدم قيادة (البكر ــ صدام) على فعل ما، لا سيما أنهم كانوا يمتلكون تنظيماً عسكرياً جيداً(بمعنى واسع العدد) وعناصر شجاعة ومنفذين لا تعوزهم الجرأة، ثم هناك شيئاً آخر مهم ...

عندما أصبح المقدم سعدون غيدان آمراً لكتيبة دبابات الحرس الجمهوري، وعبد الرزاق النايف مديراً للأستخبارات العسكرية، وإبراهيم الداؤد آمراً للواء الحرس الجمهوري، أدرك من له الخبرة بالحياة السياسية السرية وما يدور وراء الكواليس، أن سعدوناً سيتعاون مع أي حركة انقلابية مقبلة يضمن لنفسه فيها موقعاً جيداً. وكان من المستبعد، نظرياً أن يتفق سعدون مع البعثيين، ذلك أنه كان قد أتخذ منهم مواقفاً لا يمكن وصفها بأنها طيبة بعد حركة 18/ تشرين/ 1963، ولكن العمل وراء الكواليس له أحكامه وظروفه. وكانت القيادة لاسيما في تشكيلتها تلك الرفاق: البكر ـ عماش ـ حردان ـ صدام، ولنضف إلى تلك التشكيلة، عبد الكريم الشيخلي، كانت براغماتية، وقد ضمنوا تأييد سعدون غيدان. ولكن سعدون كان يعمل مع إبراهيم الداؤود، آمر لواء الحرس، وكانت هذه التشكيلة مثالية لجهة عقد الصفقات، وعقد التحالفات والتفاهم، وقد علمت فيما بعد بتسلسل الأحداث،

وكان دخول عبد الرزاق النايف (مدير الاستخبارات العسكرية) على الخط، عن طريق إبراهيم الداؤود، وأرادوا وضع البكر، عماش، حردان، صدام أمام الأمر الواقع، فكان إما فض الاتفاقات وقبول المغامرة، أو قبول العمل مع النايف / الداؤود (رغم أن الداؤود هو غير النايف) برغم ما تنطوي عليه من مغامرة سياسية، وأنا أميل إلى الاعتقاد أن قيادة البعث قبلت التعامل مع النايف، على التراجع من أمر كانوا قد عقدوا العزم عليه ووضعوا لمساته الأخيرة وهم على قاب قوسين أو أدنى من استلام السلطة. وأن صدام هو وراء هذا القرار، تأسيساً على نية التخلص من النايف في أول سانحة، وكان صدام بعقل القائد الاستراتيجي قد أدرك أنهم كانوا قد دخلوا نفقاً يستحيل فيه النكوص إلى الخلف، كما يصعب فيه المضي إلى الأمام، فاختاروا الثانية، وهكذا كان .... !!!!

كنا في التنظيم ندرك أن بغداد حبلى بأحداث كبيرة، وكنا نحتمل أن تقوم قيادة (البكر ــ صدام)، بعمل لأن الوقت لم يكن يجري لصالحهم، وكانوا سيخسرون تنظيمهم الحزبي بأسره أو معظمه، بعد فترة لا تتجاوز السنة، بما في ذلك زهرة تنظيماتهم(المكتب العسكري) إذ كان الكسب الحزبي جار على قدم وساق وبكثافة ، بل كنا نرفض طلبات كثير من الحزبيين بسبب ارتكابات سابقه اعتبرت غير مقبولة، في مقدمتها مساهمتهم في ردة تشرين، كما كان هناك كسب حزبي جديد على الصعيد المدني والعسكري، وكانت أوضاعنا التنظيمية رائعة ولا بد أن قيادة (البكر ــ صدام) كانت تعلم ذلك أو تشعر به، وقد ذكر صدام ذلك في أحدى المؤتمرات لاحقاً بعد استلام السلطة، أن الانشقاق وتنظيم المنشقين (يقصد بها حزب البعث العربي الاشتراكي ـ اليسار) كان أحد الأسباب للإسراع في انقلاب 17/ تموز وقبول تحالفات وائتلافات غير مقنعة وبراغماتية من أجل الإسراع بالعملية وإنقاذ الوضع وتنظيمهم، وأني أعتقد أن صدام بما يمتلك من ذكاء ورؤية استراتيجية قد أدرك الموقف التاريخي واحتمالاته بدقة وتصرف على أساسه.

شيء آخر من التجربة الذاتية، هي أن القيادة العسكرية/ المدنية التي قامت بانقلاب 17 / تموز كانت لا تمانع بأجراء مناورات بالغة الصعوبة، أو لنقل خطرة من أجل الوصول إلى السلطة، ولكن بعد أن حشرت تلك القيادة بخيارات أحلاها مر، فأما التخلي عن محاولة الانقلاب، التي كانوا مزمعين القيام به وشيكاً، أو القيام بها بالمشاركة مع النايف، حيث الضمان الأكيد للنجاح من جهة، وعدم كشف المحاولة، ولست أتبين الآن أي الخياران هو الأفضل، فهناك أنماط من القرارات يصعب اتخاذها أو تقديرها بالنيابة، فالقرار السياسي القيادي يأتي في هذه الحالة كنتيجة لعملية طويلة، تلعب فيها عناصر كثيرة دورها الحاسم وفي المقدمة منها التاريخ السياسي لصناع القرار وقناعاتهم الأيديولوجية. وليس بوسعي أن أقرر بدلاً عنهم، لأنني لم أكن معهم، والقرارات التي يقدم عليها القادة مرغمين لا خيارات بديلة لهم فيها، هي أسوء أصناف القرارات، ولكن لابد من خوض التجربة.

على كل حال، حدثت الحركة ونجحت بسهولة، ولماذا لا تنجح إذا كانت قيادة الحركة قد ضمنت لواء الحرس الجمهوري وكتيبة دبابات الحرس( وهي كل القوة المسلحة التي يتألف منها الحرس الجمهوري آنذاك) والاستخبارات العسكرية، كما كانت الحركة قد ضمنت اللواء العاشر المدرع الذي كان يقوده المرحوم العميد حماد شهاب، وكان في معسكر الورار الذي يبعد قرابة المئة كيلومتر عن بغداد ووصل بغداد خلال ساعات، وكان الضباط البعثيون يسيطرون على هذا اللواء، بالإضافة إلى ضباط بعثيين كثيرين منظمين وغير منظمين في مختلف الوحدات على استعداد لتأيد الحركة بمجرد معرفتهم أنها بعثية الطابع، أما رفاقنا العسكريون، فقد كان موقفنا مدهشاَ: التفرج، مراقبة الموقف، توقع الآتي...!!!

الآتي سوف لن يكون طيباَ، وأنا شخصياً كنت أتوقع أن تقوم قيادة البكرـ صدام ــ عماش، بتصفية الموقف لصالحها بأقرب فرصة، وكنت أتوقع أن يكون ذلك قريباً جداً، ذلك أن قواعدهم الحزبية كانت ساخطة على الائتلاف الذي قاد الحركة، وكان عدد كبير منهم يجاهر برفضه الحركة على هذا الشكل. كما أن الكثير من قواعدهم كانت تدرك مخاطر الاصطدام المحتمل مع يسار البعث، أما نحن (في تنظيم اليسار) فقد غابت مفردات كثيرة عن أذهاننا، وغابت معها سرعة البديهية والمبادرة والتحرك، والسبب هو غياب أو سوء التنسيق بين قيادات حزبنا اليساري ولا أريد أن أقول أكثر، رغم أن هناك أكثر...! نحن لم نكن نعرف ما نريد، فيما كان الرفيق صدام حسين عارفاً بدقة ما يريد، وكيفية الوصول إلى ما يريد، وعازماً عليه دون تردد، مدركاً بحسه الدقيق الذي يعرف عنه، أن القضية ليست قضية أشهر، بل قضية أيام فحسب.

وما أن فعل ذلك(صدام حسين)، أي بقيادته عملية 30 / تموز بنفسه وعلى مسؤوليته، كأنه بذلك يريد أن يمحو أثار التحالف السيئ الصيت مع عبد الرزاق النايف، وأكتسب بذلك مكانة مؤكدة لدى قواعدهم وقياداتهم الحزبية، وغدا بطل الموقف بلا منازع وكيف لا وقد قام بغسل العار بنفسه، وهكذا تمكن في غضون أيام فحسب لا تتجاوز 13 يوماً، أن يتقدم ويخطف ليس الأضواء فحسب،

بل والمهابة القيادية متقدماً على عبد الخالق السامرائي، أو عبد الكريم الشيخلي، بل ومتجاوزاً بريق حتى بعض العسكريين القياديين من أمثال عماش وحردان، أما البكر فمسك العصا من الوسط، متخذاً دوراً أبوياً أشتهر به وقد نجح في ذلك أيما نجاح، بجعل نفسه فوق الاتجاهات إذ أمن لصدام الظهير العسكري، فيما أمن صدام للبكر القاعدة الحزبية، وبذلك كان هذا الثنائي بيضة القبان في الموقف الحزبي، بل والسياسي بشكل عام على صعيد العراق، وسوف يستمر ذلك لأكثر من عقد من السنوات.

والحركة التي بدأت بيضاء، أسرعت باتخاذ قرارات لكسب الجماهير وراحت تسجل المواقف السياسية:

• إطلاق سراح السجناء السياسيين كافة ومن هؤلاء مقاتلوا التنظيم المسلح للحزب الشيوعي(القيادة المركزية).

• الاعتراف الدبلوماسي الكامل بجمهورية ألمانيا الديمقراطية، وكان العراق أول دولة من خارج المنظومة الاشتراكية يقدم على ذلك.

• أطلاق التعين في الوظائف القضاء على البطالة المتفشية التي كانت مشكلة تضغط على الشباب بقوة.

• القيام بحملة واسعة وقوية لكسب العناصر المثقفة والفنية، والشخصيات السياسية، وبالطبع العناصر البعثية غير المرتبطة بأي من الطرفين.

وقد نشطوا بصفة خاصة بالاتصال بالبعثيين، ففي غضون فترة قصيرة جداً اتصلوا بي أكثر من مرة، ولكني كنت أتملص بشتى الأعذار وإن بصعوبة، ذلك إني كنت من العناصر المعروفة تماماً في الارتباط الراسخ بالحزب وعلاقتي به ليست موسمية، وتوجهاتي لم تكن تخفى على أحد.

لكن قيادة الحزب والدولة ما لبثت أن أظهرت الحزم والقوة والتصميم على الحفاظ والدفاع عن الحكم في ثلاثة حوادث:

الأولى: عندما حدثت تظاهرة عمالية في ساحة السباع الشهيرة في قلب بغداد قادها الحزب الشيوعي، قمعت بقوة، وقد أسفر الصدام مع عناصر الأمن عن خسائر في الأرواح.

الثانية: الإضراب والتظاهرة في معمل الزيوت النباتية وكان حزبنا يقود الإضراب والتظاهرة أسفرت أيضاً عن خسائر.

الثالثة: أحداث معمل السكائر، وفيها وخلالها اغتيل رفيقنا القائد العمالي النقابي محسن فنجان.

وهذه كانت رسائل واضحة لكافة الأطراف السياسية، أنهم عازمون على الحفاظ على السلطة، رغم أنها كانت مترافقة مع المظاهر الانفتاحية، وقد بدا أن السلطة تريد عزل الأحزاب اليسارية الثورية، والبعث بدرجة أساسية(حزبنا) وسائر الحركات اليسارية الشيوعي والقومية الأخرى عن الجماهير من خلال تقديم منجزات حياتية معيشية لها، ولكن مقابل تضيق فسحة حركة العمل السياسي والنقابي، التي لم تكن متاحة بصفة قانونية أصلاً، وإن شهدت تساهلاً و تفهماً في عهد الرئيس عبد الرحمن عارف.

وحقاً لم يطل الأمر، فقد ابتدأ النظام يضع رموزاً بعثية يسارية في السجن حتى بدون سبب واضح مثل اعتقال القائد علي صالح السعدي، وقد تسبب اعتقاله ضجة وتذمراً في صفوف البعثيين عامة، ثم أن مواقف الأمن كانت تضم قبل الانقلاب مجموعة كبيرة من رفاقنا المناضلين القياديين على رأسهم القائد المناضل المرحوم حسن الذهب، لم تطلق السلطة سراحهم، بل على العكس ابتدأت حملة ملاحقات لعناصر تنظيمنا المدني بالدرجة الأولى، ثم تنظيمات قومية أخرى في مقدمتها الحركة الاشتراكية العربية (عبد الإله النصراوي) ومؤتمر القوميين الاشتراكيين (أياد سعيد ثابت) وفؤاد الركابي.

وقبل مرور سنة على قيام الحركة، كان النظام قد عبر بوضوح كاف أنه يعتزم إقامة تحالفات وطنية وقومية عريضة، رغم أن الموقف وقواه الوطنية والقومية التقدمية تفترض إتحاد للقوى وليس في خوض الصراع معها لا سيما أن النظام كان قد عبر عن توجهات مهمة على صعيد التنمية أو مواجهة المؤامرات الأجنبية وما إلى ذلك من تحديات فرضتها مرحلة ما بعد 1968.

بالنسبة لي لم تكن الأمور على هذا القدر من الغموض الذي كان يغشى الكثير من رفاقنا ومن الأحزاب الوطنية والتقدمية الأخرى، فكان بإمكاني التصور أن هناك مرحلة تصفيات مقبلة، وأن هناك عملاً حزبياً شاقاً سيكون أمامنا، ولا بد من اختيار أشد الرفاق صلابة وانضباطا في العمل، وكذلك أتباع أشد أساليب العمل الحزبي جدية وصرامة، وتقبل التضحيات. وباختصار كنت أدرك أن الموقف سيكون عصيباً .

كنت في تلك المرحلة قد نقلت كضابط معلم في كلية الشرطة، وعملت لفترة قصيرة كآمر فصيل لإحدى فصائل الصف المتوسط، انتقلت بعدها كآمر سرية للصف المستجد وكانت من الدورات الكبيرة (حوالي 120تلميذ) وكنت الاحظ الانتشار الحزبي السريع والسهل (نسبياً)، وسرعان ما غدا الحزب (حزب السلطة) مستوعباً لطلاب الكلية الذين سيصبحون ضباطاً بعد فترة وجيزة، وكان من المؤمل أن يكون هناك ما لا يقل عن 500- 400 ضابط حزبي، وكان الأمر يدور على هذا المنوال ربما بوتائر أسرع وأكبر في أماكن أخرى، سواء في القوات المسلحة أو الوزارات المدنية، ولا بد من الاعتراف أن العمل دار في تلك المرحلة بجرأة وذكاء واغتنام الفرص، وكانوا يتقدمون بوصفهم الفقرة الرئيسية في الحياة السياسية والاجتماعية.

كانت منظمتنا الحزبية القديمة التي كان يقودها الرفيق الشهيد عزيز حميد السامرائي (أعدم سنة 2000)، قد أنحلت. وبعد أيام قليلة على حركة 30 تموز، قرع باب بيتنا ظهيرة يوم شديد الحرارة، وكان الرفيق أحمد العزاوي، وقد مضى وقت طويل لم أشاهده فيها، إلا إنني أعرفه بدقة وهو كذلك من خلال المتابعة الحزبية، ولكننا التقينا بشكل حميم طبعاً، إذ كنا نتبادل الاحترام والود ومن تلك، صداقتنا العفوية اللطيفة عام 1961، وأخبرني أحمد أن هناك زخم جديد في العمل الحزبي يتناسب مع الطبيعة الجديدة للوضع، وهو ما كنت أطالب الحزب به بكل قوة، وكان تحليل الرفيق أحمد يتفق تماماً مع ما كنا أنا والرفاق فؤاد عبد الله وصباح عرب واقفين عليه، وعلى الفور اتفقنا على العمل في منظمة عسكرية رئيسية، يكون هو مسؤولها تضم فؤاد وصباح بالإضافة لي بالطبع.

باشرنا العمل بكل جدية، وكانت لكل منا مسؤولياته، وكانت المنظمات التي أقودها واسعة بعض الشيء وإدارتها بحاجة إلى تركيز وإعطاء أفضل الأوقات ولا مجال مطلقاً للإهمال والتقاعس، فالظرف السياسي والأمني دقيق للغاية ولا يحتمل الخطأ مهما كان صغيراً ولكننا بشر والخطأ الغير مقصود احتمال وارد مع احتمالات المصادفات القاتلة.

خرجت ذات يوم من الكلية بحجة واهية خلال الدوام، وكان لدي موعد حزبي مهم مع أحد رفاقنا الضباط (الرفيق إبراهيم الفتلاوي) في أحدى الأزقة المتفرعة من ساحة الخلاني في شارع الجمهورية، وكانت كليتنا آنذاك بالقرب من ساحة الطيران، فخرجت من الكلية بملابسي العسكرية، ولدى صديق في المنطقة، استبدلت عنده القميص العسكري بقميص مدني وخلعت البيريه، ومضيت صوب موعدي، وجيبي ملئ ومنتفخ بتعليمات حزبية مهمة جداً مكتوبة بخط اليد، صادرة عن المكتب العسكري للحزب، كنت حريصاً عليها أشد الحرص وعند اقترابي من بناية وزارة الصناعة القديمة وكانت تطل على ساحة التحرير مباشرة، التقيت أحد البعثيين القدماء، وهو صديق قديم أيضاً هو داؤد الدرة وكان برتبة ملازم أول في الأمن، وموجود هناك بواجب أمني، وفوجئ عندما شاهدني ورحب بي بالقبلات، فقد مضت مدة لم نلتقي فيها، سألني عن وجهتي، فقلت له أني في طريقي لموعد شخصي، وبدا ذلك غير مقنعاً له قائلاً: أنك لا تخرج من الدوام لهذه الأسباب وجيوبك منتفخة، فأخذنا نضحك وأنا أحاول تحويل الأمر إلى مزاح، وأضاف: أنت في سبيلك إلى موعد حزبي، قالها ضاحكاً، وأضاف بين الجد والمزاح: هل تسمح لي أن أفتشك لنقطع الشك باليقين. فقلت له: لا، لا أسمح لك بذلك، ولكنك أن فعلت ذلك غصباً عني، سوف لن تجد شيئاً، ولكنك سوف تخسر صداقتي وعلاقتي الرفاقية الطويلة معك إلى الأبد.

فبدا عليه التردد، فيما كنت أنا أحاول بكل ما أوتيت من قوى أن أبدو متماسكاً وأنا أبتسم. وأنني أعتقد وبعد مضي أكثر من 35 سنة على تلك الحادثة، أن ذلك الصديق المقرب، داؤد الدرة (وقد أعدم فيما بعد مع مجموعة ناظم كزار، وقد نوهت عن ذلك في الفصل السابق) كان يشك بقوة ومرجحاً وجود وثائق حزبية في جيبي، ولكنه أدرك بسرعة أنه ربما سيرتكب على أية حال عملاً سيئاً مع صديق قديم أي كانت النتيجة، سلبية أو إيجابية. وكانت الدنيا لما تزل بخير بعد، والصداقة لها قيمتها، فكر للحظة، وقال لي وهو يتمعن في عيني: أمض ولكني متأكد أنك ذاهب إلى موعد حزبي.

فغادرته غير مصدق، ويكاد قلبي يقفز من مكانه، وأنا أحاول أن لا أسرع في سيري، ولكن ما أن أحتضنتي شوارع وأزقة منطقة باب الشرقي، وأنا أعرفها شبراً شبراً، اختفيت بلمح البصر، وأنا صاحب خبرة في التخلص من المراقبة، ولكني مع ذلك لم أهمل موعدي الحزبي وأجريت اللقاء ومستلزماته، وعدت إلى الكلية أطير فوق السحاب وكأنني في حلم ... !!!

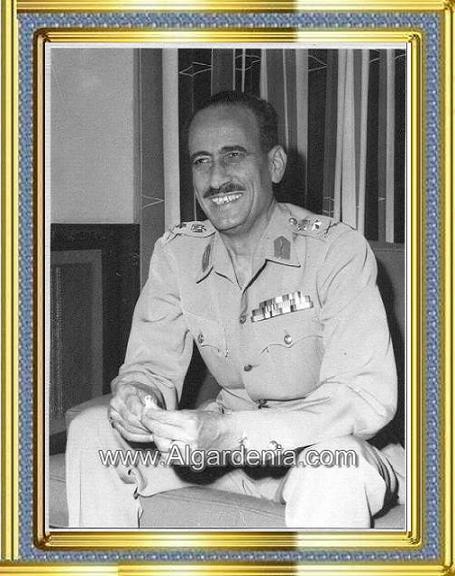

(في سفرة إلى سرجنار 1966: من اليمين: الملازم ضرغام الدباغ، الملازم حكمت موسى، المفوض داؤود الدرة)

كنا نعمل بقوة وحماس رغم المخاطر الكبيرة الواضحة، ثم علمت أن الرفيق الرائع سليم عيسى الزئبق يعمل معنا مع الرفيق أحمد العزاوي، ولكن الأحوال كانت تتطور بسرعة شديدة، وفجأة علمنا أن الرفيق سليم، راقد في مستشفى السكك، حيث كان يعمل موظفاً في قسم الكومبيوتر، ولعله كان من أوائل العراقيين العاملين في هذا المجال، وقد أمضى دورة ستة شهور في القاهرة، ولعل الشهور الستة تلك كانت أجمل أيام حياته، بل ليس هناك غيرها، وسليم لم يجن في حياته التي لم تكن طويلة، سوى التعب والسجن والمخاطرات والتضحية، ثم علمنا أن عملية جراحية أجريت له، وصباح ذات يوم (وكان يوم جمعة) يتصل بي صديقي نجاح حياوي وكانت مكتبة النهضة في باب الشرقي يومذاك لهم، وكانت نقطة لقائاتنا الشخصية، وقال لي بصوت يتمزق ألماً، وهو يدرك أن الخبر سوف يزلزلني، أن سليماً قد توفي، وأن جنازته، سوف تشيع الآن إلى مقبرة الشيخ معروف بالكرخ!!

من يستطيع تصور حجم المفاجأة والمصيبة فقد كنت في أواخر أشهر حياته مسؤوله الحزبي، وكان أخاً حقيقياً لي وصديقاً لا ينسى أبداً، هرعنا إلى المقبرة، بل التقينا الجنازة في منطقة علاوي الحلة، وكان من ضمن المشيعين الرفيق على صالح السعدي والرفيق أحمد العزاوي. وعندما أنزلوا سليم إلى القبر لم أكن أريد أن أصدق ما يجري، وكنا شباناً ولم نعتاد بعد على فقدان أصدقائنا وأحبائنا، وما زلت حتى الآن أعتبر فقدان سليم من الأحداث الأليمة في حياتي هذا الإنسان الرائع في كل شيء، شجاعته، إخلاصه، نضاله، سليم كان شيئاً فريداً.

كان أمراً بإلقاء القبض على الرفيق أحمد العزاوي قد صدر، ولكنه رغم ذلك شارك بتشييع سليم، تحدثت معه لثوان في المقبرة رجوته سرعة الاختفاء، لكنه كان حزيناً مثلي، وقد أنساه الحزن الحذر، أحمد كان قائداً قاسي القلب، ولعلي من القلائل الذين يعرفون أن إلى جانب تلك الصلابة كان ذا قلب رقيق.

(الرفيق والصديق العزيز سليم عيسى الزيبق)

كنا نلح على الرفيق أحمد ضرورة مغادرة العراق إلى سورية، وكان الأمر بإلقاء القبض عليه قد تحول إلى أمر بالرمي، وكان الرفيق عبد الكريم مصطفى نصرت قد اغتيل، وقد أصبح واضحاً أن أحمد هو من يقود المكتب العسكري، وبذلك أصبح رأسه مطلوباً، وأنني أذكر آخر لقاء حزبي بيننا طرحت عليه الموضوع بشكل جدي، خارج شكليات الصداقة، بل كمهمات حزبية، اتفقنا على المغادرة، وأن يتسلم الرفيق(الشهيد) عبد الودود عبد الجبار مسؤولية منظمتنا القيادية، وكان الرفيق عبد الودود، وإن بدا لي أنه أقل خبرة وتجربة من الرفيق أحمد، إلا أنه كان إنساناً رائعاً. عبد الودود يمكن أن يكون أخاً وصديقاً لك من الساعة الأولى للتعارف، شجاع لا يعرف شيء أسمه الخوف، كنا نلتقي معه في الوكر الذي يقيم فيه بشارع فلسطين، وكان الوضع الأمني في أقصى حالات التوتر، رغم مغادرة أحمد إلى سوريا.

كانت سلطات الآمن قد توصلت إلى خرق بسيط، بسبب خطأ سخيف، ذلك أن ناظم كزار وزمرة التحقيق في قصر النهاية كانوا يجزمون أن الرفيق (الملازم الأول م. ع. ن) بسبب كونه من البعثيين اليساريين المعروفين، لا يمكن أن يكون خارج هذه التشكيلة المستعصية حل ألغازها (حتى ذلك الوقت) وكان ضابطاً في الجيش وفي الخدمة وكان من السهل الوصول إليه ولا بد أن يكون مفيداً لهم ولو بأدنى الحدود. فلما اعتقلوه تحققوا أن له صلة ما بالمكتب العسكري، وإن كانت تلك الصلة قد جمدت بسبب كونه تحت الأضواء، ابتدأت الشبهات تحوم حول كل الرفاق الضباط المعروف عنهم ميولهم اليسارية والغير منتمين إلى تنظيم السلطة، وأحد أبرز هؤلاء كان الرفيق (الشهيد) صبحي محمد داؤود، الذي كان من الرفاق المشهود لهم بالشخصية النضالية الرائعة، وبعد صبحي أو قبله كانت الشبهات تحوم حول الرفيق عبد الودود.

والواقع أن اكتشاف الأمن علاقة الرفيق(م ع ن ) بالمكتب العسكري، أطلق الخيال لناظم كزار وزمرته وهم ممن يعرفوننا بالطبع، أن يتصوروا من يمكن أن يكون بعد ضمن هذا التنظيم ؟ الذي كان مرعباً لهم، ليس بوصفه تنظيماً عسكرياً فحسب، بل وبسبب أسماء قياداته، وهي شخصيات لا غبار على نزاهتها ووسمعتها النضالية، فنوعيات مثل: عبد الكريم مصطفى نصرت وأحمد العزاوي وصبحي محمد وعبد الودود، يمكن أن تسحب أسماء أخرى إلى الشبهات ولم يعد ناظم وزمرته يستبعدون أحداً، وقد أيقنا أننا أصبحنا نحن أيضاً تحت دائرة الأضواء الكشافة : فؤاد عبدالله وصباح عبد الغني عرب، وأنا.

كان الرفيق ودود قد أصبح صديقي الشخصي، كنا نلتقي كثيراً في العمل الحزبي وخارجه. كنت ألح عليه بضرورة مغادرة القطر إلى سورية ولو لفترة بسيطة، إلا أنه كان يكرر ضاحكاً وهو يقرع على صدره وبثقة: أن صدري صندوق حديدي مقفل ( وحقاً وفى هذا البطل بوعده، فأستشهد تحت التعذيب دون أن يتفوه باسم واحد من التنظيم بما في ذلك أسمي وفؤاد وصباح حيث كنا منظمة رئيسية في المكتب العسكري)، كنا على استعداد لمواصلة العمل التنظيمي رغم قسوة الظروف المحيطة، فقد أعتبر الحزبيون (المكتب العسكري بصفة خاصة، وكان التنظيم المدني قد نال بدوره ضربات قوية)، أنهم في أقصى حالات الإنذار، والآن يمكنني القول بحيادية تامة، أن الرفاق في التنظيمين المدني والعسكري للحزب، كانوا أبطالاً حقاً في مواجهتهم لتلك الظروف بمواجهة الرعب والملاحقة اليومية الشرسة والعنيفة لرجال الأمن، كان تغيير القيادات باستمرار أمر تعود عليه الرفاق، وكذلك تغيير الأوكار وأساليب واتجاهات العمل والتنظيم والاتصال وتناقل البريد الحزبي، وحل معضلات الرفاق المختفين وتسفير المطلوبين بشدة إلى سورية، وإخفاء آخرين في الأوكار، كانت هذه فعاليات يومية، صعبة وخطرة.

(الصورة: ناظم كزار 1970)

في ظل هذه الظروف البالغة التوتر، أعتقل الرفيق عبد الودود عبد الجبار مسئول منظمتنا، وبقينا، الرفيقان فؤاد وصباح وأنا في حالة من الترقب، لكن دون ذعر، فقد أستمر التنظيم وكنا ندير تنظيماتنا بهدوء ودون أرتباك.

كانت هذه الأحداث تدور في شهر نوفمبر ـ تشرين الأول/ 1969، وكنت قبل ذلك بأسابيع قد التقيت ناظم كزار ذات يوم صدفة في شارع أبو نؤاس، ولم يكن بعد قد أستلم مديرية الأمن العامة، ولكنه كان رئيس مكاتب التحقيق، والتقينا وجهاً لوجه فجأة، بالطبع كان لابد من السلام والكلام وتبادل القبلات والأشواق، وسألني ماذا أفعل هذه الأيام، فقلت له إنني أعمل كضابط معلم/ آمر سرية في كلية الشرطة، فقهقه ضاحكاً وقال: يا لهم من سذج، ثم أستطرد، وماذا تفعل حزبياً، فأجبته بأني تركت العمل الحزبي نهائياً منذ حزب العمال الثوري، فأزداد ضحكاً وقال: ضرغام مثلك لا يترك العمل الحزبي مطلقاً، ولكني أكدت له ذلك بعبارات بين الجد والمزاح، فقال لي بكل جد: شوف ضرغام، أنت صديقي وأخي، ولكن إذا جاءت بك الظروف أمامي، فلا صداقة في الأمر، فأجبته ضاحكاً: تأكد يا أبو نظيمه(هكذا كنا ننادي ناظم كأصدقاء حميمين) أنني لن أمثل أمامك أبداً.

هكذا أنتهي اللقاء الأخير مع ناظم كزار الرفيق والصديق وتلك مشاعر يصعب تصورها، ولكنه كان الآن في موقع الخصم السياسي، بل كان يمثل كف النظام الحديدية.

لم أشاهد ناظماً بعدها أبداً.

وكنت قد فوَت فرصة لقاء مع ناظم بعد خروجه من السجن، قبيل حركة تموز ببضعة أشهر، حيث كان يسكن في وكر واحد مع الرفيق طارق عزيز، في منطقة الشالجية على ما أذكر، وكان هناك صديق مشترك (رفيق حزبي) أراد أن أرافقه لزيارتهما وكان يعرف الوكر، ولكن حدث في اللحظة الأخيرة ما حال دون تلك الزيارة، ولست متأكداً إن كان ناظم قد علم بشأن تلك الزيارة الملغاة، وهو كثير الشكوك بطبعه... !!

بعد أن تأكدنا من اعتقال الرفيقين عبد الودود وصبحي محمد داؤد، وكشف وكريهما، اتخذنا أقصى درجات الحيطة والحذر، وكنت أترقب اعتقالي في أي لحظة، وقد اتخذت أحتياطات كثيرة، وفي يوم خميس ربما 27/ تشرين الثاني ـ نوفمبر/1969، كنت قد عدت من الكلية متعباً، وكنت أدرب التلاميذ تدريب المغاوير الشاق بالإضافة إلى تدريب المشاة الاعتيادي، لذلك كنت منهكاً باستمرار، ويوم الخميس هو أفضل الأيام للراحة، فأخذت حماماً ساخناً وبغداد تشهد أولى أيام الشتاء الباردة، وكنت قد انتميت إلى جمعية الطيران العراقية للتدريب على الطيران، وباشرت بالدروس الأولى في صباح كل يوم جمعة، وداعي خيالي أن أستسلم للراحة استعدادا للغد، إلا إنني تغلبت على تكاسلي ونزلت إلى بغداد من دار والدي في حي الخضراء، والتقيت كالعادة الأصدقاء في المقهى.

كانت مجموعتنا تضم بدرجة أساسية بعثيين، سواء كانوا قد تركوا التنظيم، من أمثال الرفيق أبو طالب عبد المطلب الهاشمي، والرفيق سامي حميد ياسين/ القائد الحزبي والعمالي، والرفيق محمد الزيدي، وحتى الرفيق غانم عبد الجليل (عضو القيادة في حزب السلطة فيما بعد)، في بعض الأحيان والرفيق محمد زكي يونس، والرفيق سليم عيسى الزئبق قبل رحيله والرفاق فؤاد عبد الله وصباح عرب وعدنان إبراهيم الجبوري، وكان سامي حميد مقرباً جداً منا، بل كنا نقضي أيامنا معاً، ولكنه لم يكن معنا في التنظيم، وإن كان هناك أتفاق على الخطوط العريضة سواء حول أزمة الحزب أو البلاد، أو القضايا السياسية، والحركة الوطنية بصفة عامة، لكن لا علم له بالتنظيم.

تأخر مجيء فؤاد وصباح، كان صباح قد تزوج حديثاً وعدم حضوره أمر شبه طبيعي، ولكن عدم حضور فؤاد لا بد أن يعني مكروهاً قد حصل. تبادلنا النظرات الحائرة أنا والرفيق عدنان إبراهيم الجبوري مع شعور مرجح بالخطر، وتبادلنا كلمات سريعة مبهمة بهذا المعنى، فلم يكن مسموح به وفق تقاليد العمل الحزبي، التحدث صراحة عن أوضاع حزبية. وفي هذه اللحظات بالذات، دخل المقهى احد زملاء فؤاد في الدائرة (كان فؤاد موظفاً في مؤسسة التأمين)، ومضى بالقرب من طاولتنا بعد القاء التحية، ولكنه عاد بعد بضعة خطوات، وبحركة من يده اقتربت منه، وقال لي بهمس تقريباً: ترى ما الذي يمكن قد فعله فؤاد ؟، لقد حضر رجلان يرتديان الملابس المدنية قبيل نهاية الدوام بدقائق (وهذه من تكتيكات ناظم كزار) وأقتاداه بعنف معهم. وكانت هذه الإشارة كافية تماماً لندرك أن الحلقة على وشك أن تقفل، وبعد أن أجرينا اتصال هاتفي سريع علمنا أن صباح لم يعد اليوم إلى بيته. فقررنا أنا والرفيق عدنان الافتراق فوراً والاختفاء وضرورة أن يتدبر كل منا أمره. والتقينا في تلك اللحظات الحرجة، الرفيق محسن العساف، ومحسن رفيقنا في الاتجاه والمشاعر، وهو قائد يساري يعمل في التنظيم المدني، ولكنه على صلة شخصية بقيادات وعناصر كثيرة، ومحسن كان دائماً نشيطاً وجريئاً وذو قابلية حركية ممتازة، فنصحنا أنا والرفيق عدنان بالاختفاء فوراً.

اتجهت مباشرة إلى البيت، إذ أخليت وأتلفت كل ما يمكن أن يكون مفيداً أجهزة الأمن، وتيقنت أن أسمي قد تم تعميمه على الأمن لإلقاء القبض علي، وعلى هذا الأساس، لم يكن أمامي سوى وقت قصير جداً للحركة وبسرعة، ولكن دون ذعر أو أرتباك، تحدثت مع والدي وقلت له أعتقد أنني مطلوب للأمن لذلك فأني سوف أختفي، وسوف أغادر البيت فوراً، ثم اتصلت بصديق، بل أخ عزيز(نجاح حياوي) وطلبت منه سيارته الفولكس فاغن، وتحركت إلى كلية الحقوق في جامعة المستنصرية، وانتظرت الرفيق موفق حسن، أحد رفاقنا من العسكريين، وأبلغته بأني مطارد، وإن عليه أن لا يخشى شيئاً لأنني سوف أغادر القطر، وإذا حدث وأعتقل فذلك اعتقال احترازي، فعليه أن يصمد. وموفق بطل لا يخشى عليه، ودعت هذا الرفيق، ثم اتصلت حسب نظام الطوارئ برفيق آخر هو الرفيق إبراهيم الفتلاوي وأبلغته نفس الأمر، وتعذر للأسف تنبيه رفيق آخر هو الرفيق جاويد جهاد، فأعتقل، وقد تحمل تعذيباً مريراً في التحقيق وهو يصر على الإنكار، إلى أن أشفق عليه ناظم كزار، فقال له: ويحك إننا نعرف أن ضرغام هو مسؤولك، أعترف عليه وأرتاح وأرحنا، فهو هارب خارج البلاد.

(الصورة : في حفل طلابي بدمشق : أحمل صورة الشهيد عبد الودود )

بت تلك الليلة في دار أحد الأصدقاء، وواصلت في اليوم التالي اتصالي بالرفاق الآخرين في منظماتهم وإبلاغهم أن لا داعي للذعر والارتباك، فعلت ذلك، وأنا أشعر بكل لحظة بخطورة الموقف، ولكني لم أشأ أن أغادر العراق خائفاً مذعوراً: ليقال ترك كل شيء وفر بجلده، لا.. لن أفعل ذلك، بل كعملية تنظيمية لوقاية الحزب والتنظيم، فحياتي الشخصية لم تكن مهمة البتة، إلا بما له اتصال بالحزب.

استعرت سيارة الصديق والأخ(نجاح) وبت آخر ليلة لي ببغداد في دارهم، وفي الساعة الرابعة من الصباح الباكر يوم السبت 29/ تشرين الثاني ـ نوفمبر / 1969، خرجت من بغداد ومعي في السيارة عائلة شقيقتي وزوجها الدكتور لؤي العاني وطفلان(غسان وبان)، باتجاه الموصل. وتحركت في الساعة الرابعة أو الخامسة فجراً بسيارة أقودها بنفسي. وعند عبوري سيطرة بغداد/ التاجي، لم يوقفنا أحد أصلاً، وكانت تلك علامة طيبة، وكنت سأستخدم هويتي العسكرية في احتمال أن أمر القبض لم يصل بعد إلى السيطرات، وتلك مغامرة بالطبع، ولكنني كنت على استعداد أن أقلع بالسيارة خلال ثوان والابتعاد عن السيطرة، كنت مصمماً بأن لا أدعهم يلقون القبض علي وقد تهيأت نفسياً وبدنياً لهذا الاحتمال.

وصلت الموصل في الساعة الثامنة تماماً، وفي وسط مدينة الموصل كان علي أبدال إطار السيارة، ثم اتصلت برفيق حزبي كنت قد تزودت باسمه وعنوانه وبكلمة سر، وخلال لحظات استلمني الرفاق في منظمة الموصل، وودعت العائلة التي تجشمت عناء السفر والمخاطرة، والطفلان ما يزالان يغطان بالنوم، ومضوا في العودة إلى بغداد، في حين توجهت أنا إلى طريق مجهول تماما، ولا أشارة في الطريق ولا ضوء في الأفق سوى الحزب، وهو بالنسبة لي كل شيء، وفوق كل شيئ.

كان الرفيق المرحوم خالد حسن (شقيق رفيقنا موفق حسن، والقائد في حزبنا خيري حسن، والرفيق سالم حسن) بطلاً بكل معنى الكلمة، قائداً شجاعاً متمكناً من عمله، يتصرف بثقة تامة، أخبرته بأن أمر بإلقاء القبض علي قد يكون بلغ الموصل في أي لحظة(وكان يوم السبت)، وإني معروف في هذه المدينة بدرجة كافية، كما إنني معروف لدى رجال الشرطة والأمن بدرجة جيدة جداً، لذلك فإن أمر بقائي في الموصل غير مرغوب به، بل مجازفة حقيقية. ولكن الرفيق خالد كان هادئاً ومسيطراً على الموقف، خرجنا ومعنا رفاق مسلحون وتناولنا الطعام في مطعم تقليدي قرب الجسر الحديدي القديم، كنا في شهر رمضان، ولكنني كنت متعباً ومرهقاً لم أنم فيه لليلتين متتاليتين، لم أتناول طعاماً يسد الرمق، كنت في بغداد بحركة مستمرة خطرة ولكنها ضرورية، من أجل أن لا يشعر الرفاق أن كل شيء يتداعى بسرعة ويسود الذعر في التنظيم.

أخذني إلى بيت أحد العناصر المدهشة (وكان متعاوناً مع الحزب والسلطات السورية) وهو السيد عزيز كشموله. وعزيز كان طالباً في الكلية العسكرية عام 1959، وعندما حلت المأساة المروعة بأسرة كشمولة(في أطار الكوارث التي لا معنى لها)، بعد أحداث ثورة الشواف، ترك الكلية أو طرد منها، وراح يلاحق بروح الثأر قتلة والده وأسرته وشقيقه وشقيقته وأعمامه وراح يقتل ويقتل، وما لبث أن أنغمس في حياة الأعمال السرية وتجاوزها إلى التهريب، ثم غدا مهرباً من نوع خطير يفعل أي شيء من أجل المال والذهب والماس. وعلمت فيما بعد أنه كان مهرباً من طراز دولي خطير.

ذهبنا إلى بيته وكان كما قلت يتعامل مع جهات سورية رسمية وحزبية، وأبلغه بضرورة وصولي بالسرعة الممكنة إلى سوريا اليوم فقبل المهمة. وكان هناك بيت لا يدل على وجاهة، سوى أنه تاجر أغنام، وفتح باباً سرياً، نزلنا من خلاله تحت الأرض إلى صالة فسيحة مرفهة نوعاً ما، وبدا الجو وكأنه في أحد أفلام المغامرات السينمائية، وفتح حقيبة كانت مليئة بعشرات من جوازات السفر والهويات، فأختار منها، ثم كانت هناك كومة من أرقام السيارات، أخذ منها أثنين، ثم ودعت خالداً ومضينا إلى السيارة وهي لاندكروزر ومعنا رفيق آخر، هو الرفيق البطل محمد أيوب الذي كان ذاهباً إلى دورة الأعداد الحزبي. (أستشهد فيما بعد إعداما).

انطلقت السيارة بنا بعد الظهر، وصادفنا مطراً غزيراً، كأن السماء فتحت قرباً من الماء، وسائقنا الماهر كان يتحول من الطريق المعبد إلى الأرض الزراعية ليتفادى دوريات الشرطة ونقاط السيطرة، وله فيها خبرة من طرق هذا الطريق طيلة عمره، وفعلاً لم نشاهد شيئاً سوى الأرض والسماء والمطر المنهمر بشده، ثم توقفنا في قرية والتقطنا أحد المراسلين الحزبيين، وكان قد أنكشف أمره فأستوجب سحبه من العمل، وواصلنا السير صوب الحدود السورية، وفي نقطة جنوب قرية ربيعة، شاهدنا سيارة بيكب عراقية من مسافة بعيدة، ربما بضعة كيلومترات، ولكن مهربنا الدولي البطل قال برهاوة وثقة أنها بعيدة ونحن في هذه اللحظات داخل الحدود السورية.

اتجهنا إلى مخفر يقع على قمة تل مرتفع، ترجلنا ودخلنا المخفر، وحيا عزيز رجال المخفر وبدا أنه يعرفهم فرداً فرداً، ودعانا هؤلاء الأفراد إلى غرفتهم وفي تلك اللحظات سمعنا صوت مدفع الإفطار من الإذاعة العراقية، وابتدأ الأفراد تناول إفطارهم ودعونا بالطبع معهم، ولكننا لم نكن في وضع يسمح بذلك، بل أنني كنت غير واثق تماماً أن هذا المخفر هو غير عراقي، وكان رجال المخفر السوريون يعلقون شعار الحزب على الجدار ولا يضعون صورة رئيس الدولة، ولاحظت صورة صغيرة مقتطعة من أحدى الصحف أو المجلات، للرفيق نورالدين الأتاسي الأمين العام للحزب رئيس الدولة السورية، أيقنت تماماً أنني في سورية ولست في العراق، إذ كانت لهجة أفراد المخفر لا يمكن تميزها عن لهجة العراقيين من أبناء تلك المناطق، حقاً إن وطننا واحد والحدود لعبة استعمارية، إن الوحدة العربية بالنسبة لي شعاراً لا يعلو عليه شعار ... !! وهي أولى شعارات الحزب الثلاثة.

أستبدل عزيز كشمولة أرقام سيارته بأرقام سورية، وواصلنا المسير على الطريق المعبد شمالاً باتجاه القامشلي، ولكن بعد المرور ببعض القرى الحدودية، بعدها اتجهنا شرقاً صوب القامشلي. وفور وصولنا إلى القامشلي بكل سهولة وكأننا نسافر بين محافظتين في العراق، أتجه عزيز كشمولة فوراً صوب دائرة الأمن.

ها نحن في سورية الآن .........

للراغبين الأطلاع على الحلقة السابقة:

https://algardenia.com/2014-04-04-19-52-20/thaqafawaadab/38987-2019-02-10-10-36-51.html

فيديوات أيام زمان

من القلب للقلب

أطفال الگاردينيا

حكاية صورة

مختارات

أيام وذكريات

فى ربوع العراق

أفلام من الذاكرة

الطرب الأصيل

الأبراج وتفسير الأحلام

المتواجدون حاليا

416 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

اخر الاخبار

- سوف تكسبون ... ولكنكم لن تنتصروا

- تيه الجنوب - صفحات القسم الثاني من ثنائية حفل رئاسي / ج٣

- ماذا نعرف عن المليارديرة الفيتنامية التي حكم عليها بالإعدام بتهمة احتيال بقيمة ٤٤ مليار دولار؟

- الدنمارك تعلن اغلاق سفارتها في العراق دون ذكر الأسباب

- ٦٠ يومًا على هروب "اخطر المجرمين".. هل تخلّت السلطات الأمنية عن ملاحقة أحمد شايع؟

- خمس مدن رائدة تجعل العالم مكاناً أفضل

- فؤاد سالم .. أقدم مصلّح راديو في بغداد يتمسك بأثير أجهزته العتيقة ليوقف الزمن

- العراق يوقّع اتفاقية مع أمريكا لشراء ٤١ طائرة حربية

تابعونا على الفيس بوك